蜻蜓是昆虫中最负盛名的“飞行家”,有“飞行之王”之称。可是,有多少人知道它们已经在地球上生活了多久吗?事实上,蜻蜓在地球上已生活了几亿年。最近,中科院南京地质古生物所硕士研究生郑大燃和导师张海春在甘肃酒泉发现了生活在1.1亿年前的远古蜻蜓——巴依萨昼蜓的化石。记者了解到,它们和现代蜻蜓的模样并无太大差别。

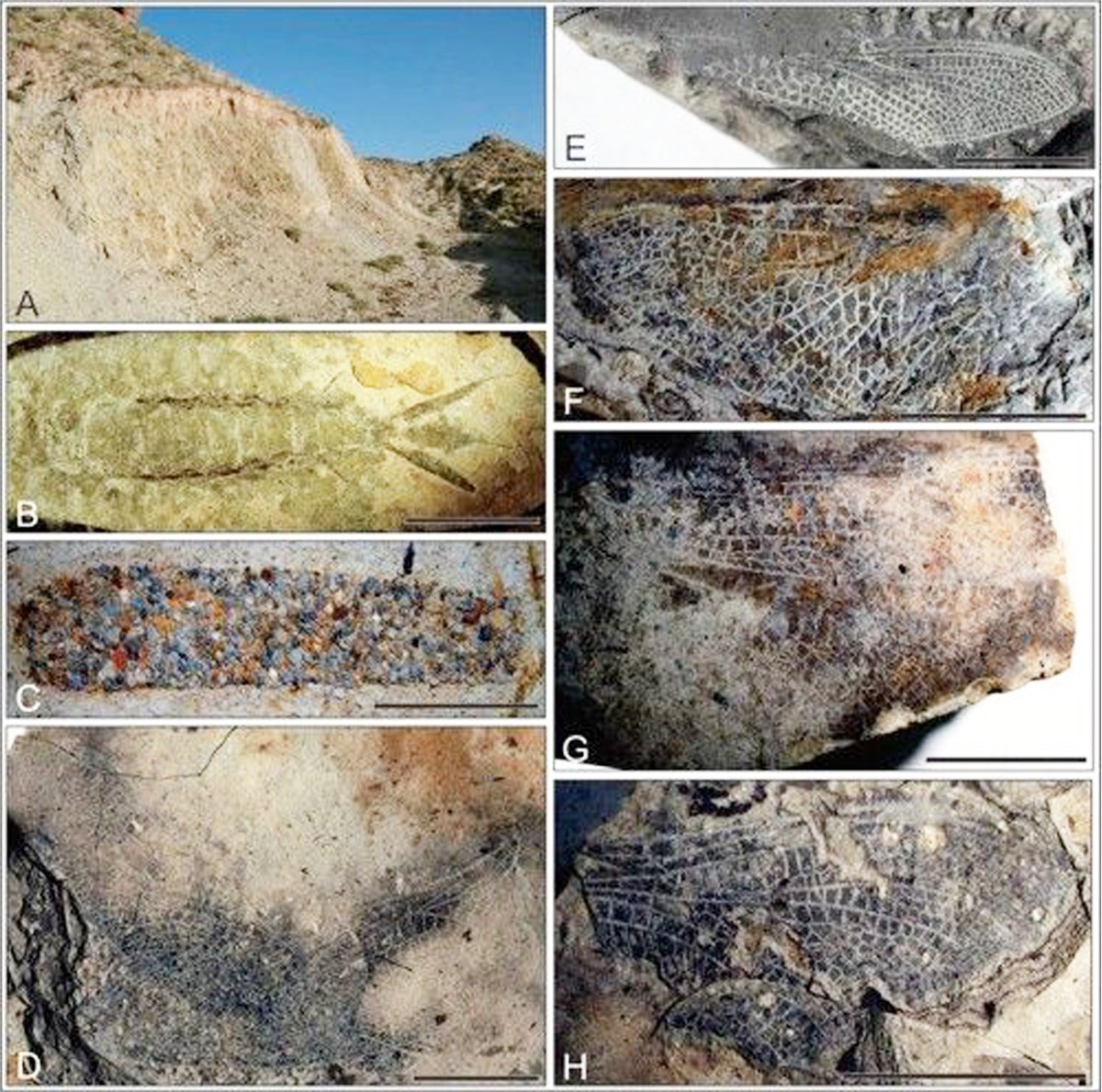

“巴依萨昼蜓”的单翅化石。

蜻蜓化石的翅膀保存完好

在中科院南京地质古生物所硕士研究生郑大燃的桌上摆放着各类动物化石,这些化石都来自酒泉老玉门油田附近的一个地层中。

据中科院南京地质古生物所研究员张海春介绍,2010年,郑大燃一行人来到玉门市赤金镇西南25千米左右的旱峡沟采集标本。根据资料记载,这里曾出土过甲虫、三尾类蜉蝣等昆虫化石。在采集到的几十块化石标本中,除了有昆虫、鱼类化石之外,研究小组还惊喜地发现了蜻蜓化石。此次采集到的蜻蜓化石共有30块左右,这些蜻蜓化石没有身体,只有翅膀——有完整的翅膀,也有翅膀碎片。

为什么只有翅膀没有身体呢?张海春分析说,1.1亿年前,巴依萨昼蜓死后落在湖泊里,它们的身体有可能很快就变成了水中鱼儿的美食,而翅膀则被留了下来。

另一种解释是,蜻蜓的身体极易腐烂,而翅膀比较坚硬,在被火山灰掩埋后变成了化石。“死亡后蜻蜓的身体容易破碎分解,所以很多蜻蜓化石都只有一部分。”张海春解释道。

与现代蜻蜓外形基本一致

巴依萨昼蜓同现代的蜻蜓有什么区别?郑大燃说,如果用肉眼来看并没有什么区别,个头和现代蜻蜓也差不多,只是它们已经灭绝了。

“但是我们发现一个奇特的现象——甘肃酒泉发现的化石和辽宁西部的热河生物群都差不多的。”郑大燃说,这说明酒泉的古生物生活年代和辽西热河生物群的生活年代差不多。

让专家们感到疑惑的是,辽西热河生物群发现了大量的恐龙化石,还有珍贵的带毛恐龙化石,而酒泉却没有。“这也许是两地的环境不一样所造成的。也许1.1亿年前,辽西的环境更好,因此生物种群也更加丰富。”专家说。

古蜻蜓从何而来

张海春说,之前在俄罗斯曾经发现过2000多块巴依萨昼蜓化石,从地质年代来看,它们生活在1.2亿年前~1.15亿年前。此外,蒙古、韩国以及我国的北京也都发现过巴依萨昼蜓化石。

“经过研究鉴定,蒙古、中韩的巴依萨昼蜓所生活的年代都差不多,大约是1.1亿年前。”中科院南京地质与古生物研究所研究员张海春说,从现有的化石来看,巴依萨昼蜓在不断“搬家”,地盘也在不断扩大。从目前资料分析,它们先从俄罗斯迁徙到蒙古,后来又迁徙到了中国和韩国。

它们是怎么灭绝的

时光倒流到1.1亿年前——古特提斯洋穿过我国大部分地区,甘肃酒泉温度宜人,这里有清澈的湖泊,盘旋在湖面上的就是巴依萨昼蜓。

它们曾经在地球上生活了1000万年左右。张海春说,蜻蜓在距今3亿年前后出现,到了中生代时期,蜻蜓们的“个头”也逐渐变大,成为当时的空中“霸主”。在巴依萨昼蜓生活的时代,它们已经变成了一群体态轻盈的小昆虫,它们飞在湖面上,还会偷吃湖里的小动物。“它们一直是肉食动物,和恐龙曾经生活在同一个时期。”

是什么原因导致了它们的灭绝?“巴依萨昼蜓是怎么灭绝的,目前我们也不清楚。”张海春说。△

相关链接:

我国发现最大蜻蜓化石 双翅张开总长22.5厘米

丁丽琼

远古蜻蜓比我们想象中大得多。张海春在内蒙古宁城县道虎沟地区找到了我国最大的蜻蜓化石。经研究发现,这些远古蜻蜓张开双翅的总长度达22.5厘米,它们生活在1.65亿年前,是目前我国已知蜻蜓中“个头”最大、世界第四大的蜻蜓。张海春把这种蜻蜓命名为“赵氏修复蟌蜓”。据了解,这块蜻蜓化石只保存了它的一只翅膀。这只翅膀长度达10.76厘米,翅膀里的翅脉清晰可辨,每个翅膀的宽度为1.43厘米。

“现在世界上保存的最大蜻蜓的两个前翅翅尖的距离是19厘米,而我们常见的蜻蜓只有3厘米~9厘米左右。”张海春说,已知世界最大的蜻蜓生活在约2.4亿年前的法国,其翅膀展开后总长度达28厘米。

那么,为何蜻蜓会越变越小呢?曾经有专家推断,空气中的含氧量是影响昆虫“个头”变小的重要因素。距今3亿年前后,当时地球大气的含氧量达27%~35%,而现在地球大气的含氧量在21%左右。

“但是我们在研究中发现,蜻蜓在古生代晚期的‘个头’比它的近亲——原蜻蜓类要小很多,反而到了中生代变得最大。”张海春介绍说,蜻蜓到古生代晚期才出现,到了中生代时期蜻蜓们的“个头”也逐渐变大。

可惜“好景不长”,它们遭到翼龙的捕食,“生活压力”逐渐增大,反而是“个头”小的因为灵活而容易存活。到了侏罗纪后期,随着鸟类的出现,蜻蜓们来自空中的压力就更加大了,为了生存所以体型也越来越小。△