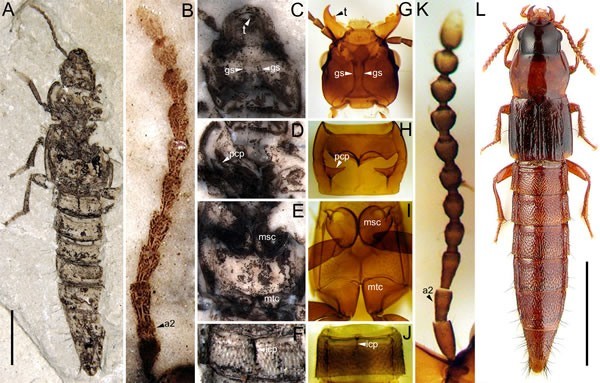

化石光滑隐翅虫与其现生代表的形态对比。

中侏罗世光滑隐翅虫的地理分布图。

1.65亿年前的内蒙古宁城道虎沟地区,气候湿热,在一个湖泊的周围生活着一些体型较小的哺乳动物和带毛的恐龙。在岸边,分布着很多松柏类的大树,树皮下生活着“个头”大约只有1厘米的光滑隐翅虫。因为火山爆发,这些光滑隐翅虫被“防腐”并完整地保存至今。最近,这块化石被中科院南京地质古生物研究所的黄迪颖研究员以及他的团队找到了。该研究成果近期在线发表于国际地学杂志Gondwana Research上。

内蒙古奇遇——

火山灰帮忙,亿年化石现身

最近,中国科学院南京地质古生物研究所博士研究生蔡晨阳、研究员黄迪颖以及来自澳大利亚的博士Robert Beattie等在内蒙古宁城的道虎沟地区找到了一种光滑隐翅虫的化石新属新种。黄迪颖告诉记者,在道虎沟他们发现了30多种隐翅虫化石,化石数量比较多。但是,这块光滑隐翅虫化石是此次发现的众多化石中最特别且非常珍惜的一类化石。在内蒙古找到的近万块化石中,光滑隐翅虫化石仅找到1块。这是因为光滑隐翅虫亚科是隐翅虫科最小的亚科之一,仅包含2个现生种和1个化石种,侏罗纪隐翅虫大多报道于卡萨克斯坦卡拉套地区的上侏罗统地层中,我国中侏罗世的隐翅虫仅有零星报道。而此次发现这块光滑隐翅虫化石是以前从未报道过的化石新属新种,专家为它取名为“侏罗原光滑隐翅虫”,意思是生活在侏罗纪时代最原始的光滑隐翅虫。

其实,隐翅虫一直生存至今,是我们现生昆虫中最大的一个科,是目前地球上物种最丰富的一个科,已描述至少58000个现生种。它虽然会飞,但是翅膀很小,隐藏起来看不到,而让更多人“记忆深刻”的是它的叮咬可能会引发虫咬皮炎。

据介绍,在道虎沟发现的昆虫远不止隐翅虫。从目前世界上发现的最早的、最大的、有可能在恐龙身上撒野的巨型跳蚤化石,到恐龙时代的苍蝇、蜘蛛等,有的苍蝇甚至连腿上的毛都能看得很清楚,为什么罕见的昆虫化石总能在道虎沟被发现,而且化石保存得还如此完整精美呢?“功臣”就是火山灰。由于火山灰颗粒十分细腻,当化石被火山灰埋藏后,火山灰可以更好地保存生物的细节。对于古生物工作者来说,这是难得的机会。

惊人发现——

1.65亿年过去,它却“容颜不改”

“最让我们惊讶的是,1.65亿年前的光滑隐翅虫和现在的后代几乎没有什么改变。”黄迪颖告诉记者,透过化石上保存下来的完整细节,古生物学家发现令他们感叹和惊讶的事实——经历了1.65亿年的漫长时光,在不断演化过程中光滑隐翅虫和现在的后代几乎没有什么改变,只有非常细微的差异。现生的光滑隐翅虫前胸有小小的裂缝,而在1.65亿年前它们胸前没有裂缝。此外,它们的个体稍微变小了些,1.65亿年前的光滑隐翅虫化石长约1厘米,而现在的光滑隐翅虫体长约在0.6厘米~0.7厘米。

不老秘诀——

天敌少习性单一使其“容颜永驻”

为什么经过了1.65亿年,光滑隐翅虫的“容颜”就好像吃了防腐剂一般几乎没什么变化,仅仅只是在前胸多进化出一道裂缝呢?

“这是一种形态演化停滞行为。”黄迪颖分析说,这是因为光滑隐翅虫的生活习性比较特殊。以现生的光滑隐翅虫为例,它们主要生活在松柏类的树皮之下,以吃腐殖质为生。而在道虎沟地区也产出了大量的松柏类化石,这也印证了1.65亿年前道虎沟的侏罗原光滑隐翅虫也同样生活在松柏类树皮之下,吃腐殖质为生。

正因为这种隐翅虫的生活习性比较保守,本身也没有什么天敌,它所在的生态圈本身就是一个保守的生态圈,包括它的寄主植物松柏类植物1.65亿年来也没有太大的改变。光滑隐翅虫在它自己的小世界一直保持着未曾太大改变的状态,这也成为它在形态学上的长期停滞演化现象的可能原因。△

相关知识:

内蒙古宁城道虎沟地区是我国研究燕辽生物群的经典地区之一,产有丰富的晚中生代化石,常见者有蝾螈、翼龙、兽脚类恐龙、哺乳动物、昆虫、叶肢介植物等。长期以来,我国学者对道虎沟地区产出的这些化石地层的时代归属意见分歧很大。少数学者认为该地层的时代为早白垩世(义县阶),所产的化石归于热河生物群。但大多数学者认为,该地层的时代为中侏罗世,所产的化石应归于燕辽生物群。

2007年,科学家们在道虎沟地区发现了一对保存完好的蜀兽科哺乳动物化石。众所周知,蜀兽科哺乳动物在世界各地分布较广,在欧洲主要分布于中侏罗世地层中,我国四川发现的董氏蜀兽产于中侏罗世上沙溪庙组。道虎沟地区发现蜀兽科哺乳动物再次证明该地层的时代为中侏罗世,所产的化石无疑应归于燕辽生物群,这对我国北方东部地区晚中生代陆相地层的精确划分和对比具有重要意义。