埃迪卡拉纪是隐生宙的最后一段地质历史时期(距今6.35~5.41亿年),也是从“雪球地球”至“寒武纪生物大爆发”期间地质历史上的一个重要转折时期。有关埃迪卡拉纪古生物学、地层学及生物起源与演化等方面的研究,一直是当今国际地学领域的研究热点之一。

古生物化石产地

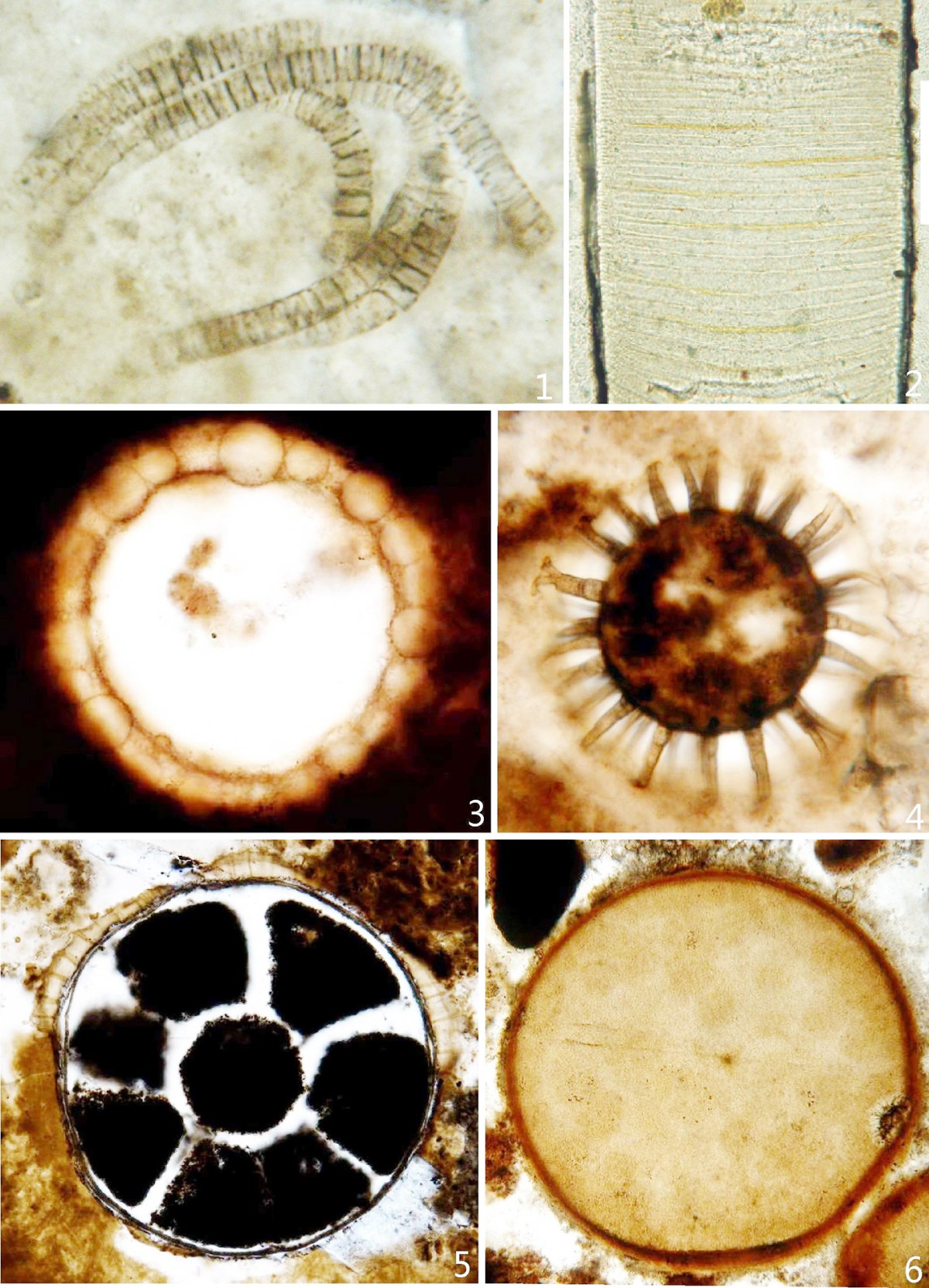

由自然资源部中国地质调查局地质研究所研究员刘鹏举带领的晚前寒武纪地层古生物学研究团队,在中国地质调查局和国家自然基金的联合资助下,在华南埃迪卡拉纪地层中发现了极其丰富的、保存精美的微体化石和宏体化石,绝大部分为新属种或首次在中国发现的属种,极大地丰富了埃迪卡拉纪古生物群面貌,为揭示埃迪卡拉纪地球生物圈面貌提供了重要的化石依据。其中,通过对华南三峡地区埃迪卡拉系燧石结核的系统采集和数千片燧石结核薄片的观察,科研人员发现了数以万计的微体化石。这些化石包含球状及丝状蓝菌、多细胞藻类、可能的后生动物胚胎、分类位置不明的大型管柱状微体化石以及具有刺饰的大型球状疑源类等多种类型,其中尤以大型具刺疑源类种类最多、令人瞩目。

华南埃迪卡拉纪微体化石

经初步研究,科研人员已经系统描述并正式发表了90多个微体化石属种,包含3个新属、40个新种;经过系统的微体化石生物地层学研究,将华南埃迪卡拉纪微体化石划分为两个组合带,提出上组合带可以与澳大利亚、西伯利亚等地疑源类组合相对比,下组合带在上述地区缺失的观点,从而解决了长期以来令人困惑的华南与其他古大陆在埃迪卡拉纪微体化石对比上存在的问题,同时也表明我国华南埃迪卡拉纪微体化石序列最完善,这一认识不但提高了华南地层剖面成为国际埃迪卡拉系内部年代地层界限层型(金钉子)的竞争力,也为国际埃迪卡拉纪年代地层划分提供了重要的生物地层依据。

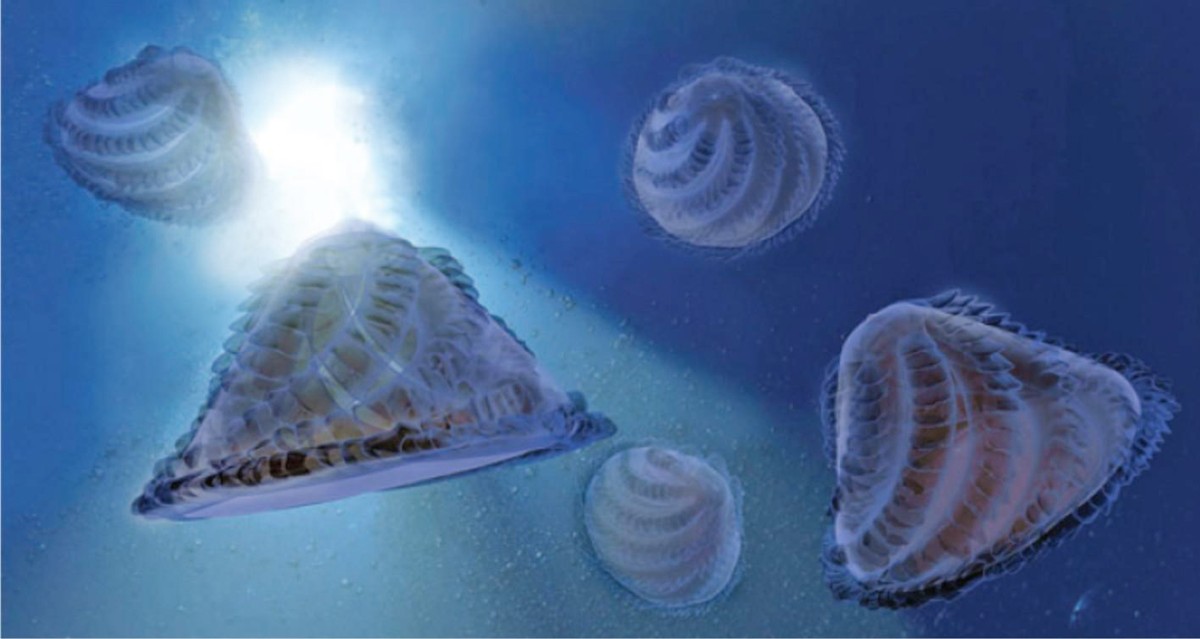

此外,课题组研究员唐烽还发现一类具有八辐射特征的宏体后生动物化石(八臂仙母虫),其形态解剖学特征包括栉板、栉板带、管状辐射臂、中央环带和八辐射螺旋对称性等性状,可与现生的和化石的栉水母动物相比较。据推断,这类化石代表一个原始类群的栉水母动物,这意味着栉水母类应该是除了海绵动物以外,后生动物谱系中最早出现的类群,由此将栉水母动物的最早化石记录从“澄江生物群”的寒武纪早期推前了大约3千万年。此项成果被Nature杂志以“远古的海洋水母撼动了动物进化树——化石修改了演化的顺序”为题发表了新闻报道。

项目实施过程中,共发表论著14篇,其中英文专著1部、国际SCI论文7篇、中文核心论文6篇;培养硕士和博士各一名,项目负责人还当选为国际埃迪卡拉系分会投票委员。

八臂仙母虫化石复原图

上述成果不但对于正确认识埃迪卡拉纪地球生物圈面貌及早期生命演化具有重要意义,同时也进一步确定了微体化石在埃迪卡拉纪年代地层细化中具有重要的应用价值。而详细的生物地层学研究,深化了对华南埃迪卡拉纪典型地层剖面的研究程度,为提高这些剖面成为国际埃迪卡拉系内部年代地层界线层型(GSSP/金钉子)竞争力做出了重要贡献。