4月17日,陕西汉中。

一大早,张远海在汉中天坑群国际研究基地匆忙吃完早餐后回到房间,换上了一身橘色的装束,脚蹬特制的雨靴,一天的天坑探测工作就这样开始了。出发前,张远海总会在兜里装上几块巧克力,他说在坑底攀岩的过程中,可以用来补充能量。

吃早餐。在汉中天坑群国际研究基地,张远海(中)和陕西省矿产地质调查中心副主任张俊良(左)一起吃早餐。今天的早餐要吃饱一点,因为一旦下坑,什么时候上来就很难说了。

准备出发。回到房间,张远海换上橘色的工装,穿上特制的靴子,准备出发。

他们要去的地方是一个叫伯牛坑的天坑。伯牛坑距汉中市区约35公里,过小南海镇不远,沿红军路向右一拐,便进入山间道路,山路坑坑洼洼,泥泞湿滑,甚是难行,只有四轮驱动的越野车才能爬上去。到坑口约2000米左右,有个村庄。由于离山脚下太远,道路凹凸不平,当地人若不得已是不会轻易下山的。

实际上,当地农民更愿意把伯牛坑叫剥牛坑。据说当地农民在山上放牛,牛一旦掉进坑底,就只能剥皮把牛肉背上来,后来才改名伯牛坑。

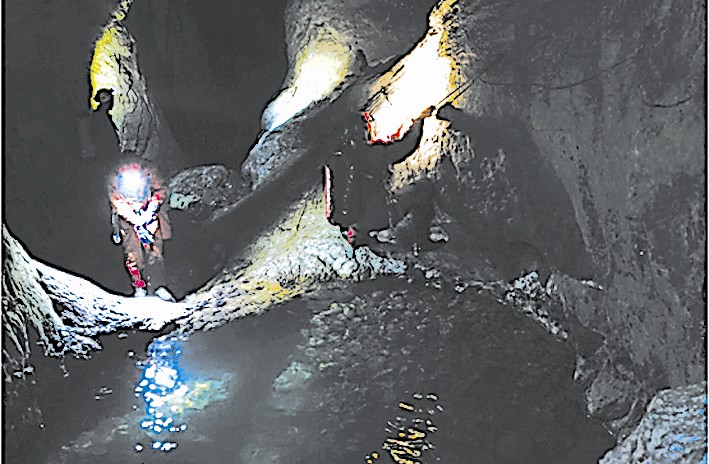

开始工作。进入天坑,张远海就将自己挂在了崖壁上。在下滑中,每一步都是那么艰难。实际上,在这样的情况下,最怕的是脚找不到支撑点,那样人就会挂着,整个身体贴着崖壁。张远海此次探洞的主要目的是对水文、构造机理进行取样、分析,这是陕西地调院联合中国地调局开展的国际联合科考活动,旨在对汉中天坑群的构造进行一次深度解密。

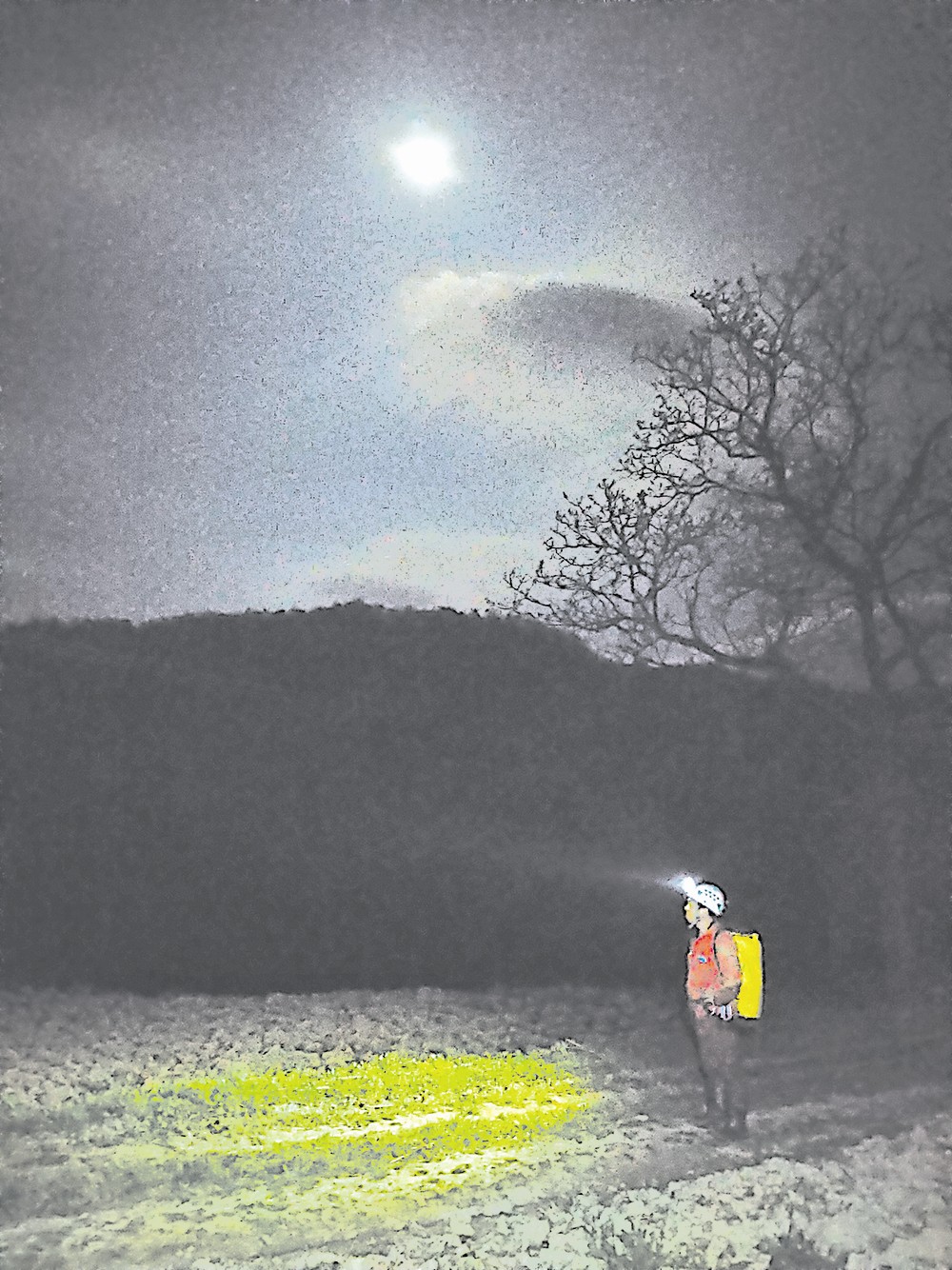

回宿舍喽。一天的工作结束,回到地面,已是月亮当空了。

张远海是自然资源部中国地质调查局岩溶地质研究所教授级高工、中国地质学会洞穴专业委员会秘书长。他干洞穴探测工作已经31年了,从最初抱着探险的心态到现在已经完全爱上这个职业,他几乎一半的时间是在洞穴中度过的。

而此次来汉中的前几天,贵州铜仁石花洞在铁路施工中被意外发现。为保护宝贵的地质遗迹,张远海连夜从湖南工作现场赶到铜仁,又连夜下到石花洞,获取了洞穴的相关数据,解释了其形成机理,并就如何保护洞穴中美艳的地质景观向当地政府提出了建议。随后,张远海又马不停蹄地赶到了汉中,参加这次国际联合科考。三十几年的洞穴探测生涯,对张远海而言,不仅仅是一项地质工作,而是已经上升到一种挥之不去的情结,乐在其中。在跟记者交流时,张远海把这样的日子戏称为“绳索上的律动”。