固体矿产储量分类讨论

(一)现行资源储量分类分级的产生背景

(二)内方外圆技术路线的修订方案

(三)修订方案的新构想

(四)正确处理与国际接轨问题

(一)现行资源储量分类分级的产生背景

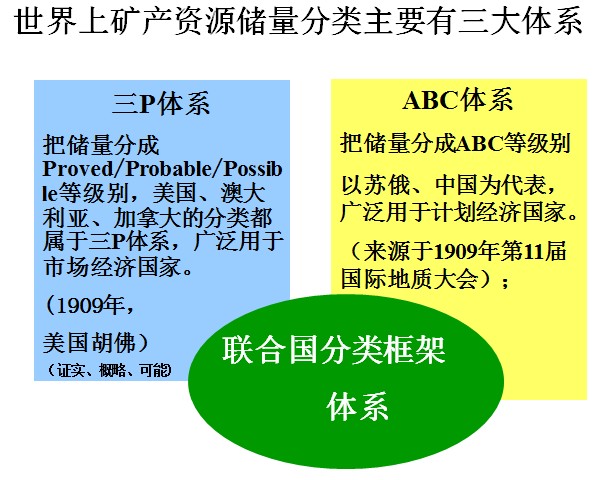

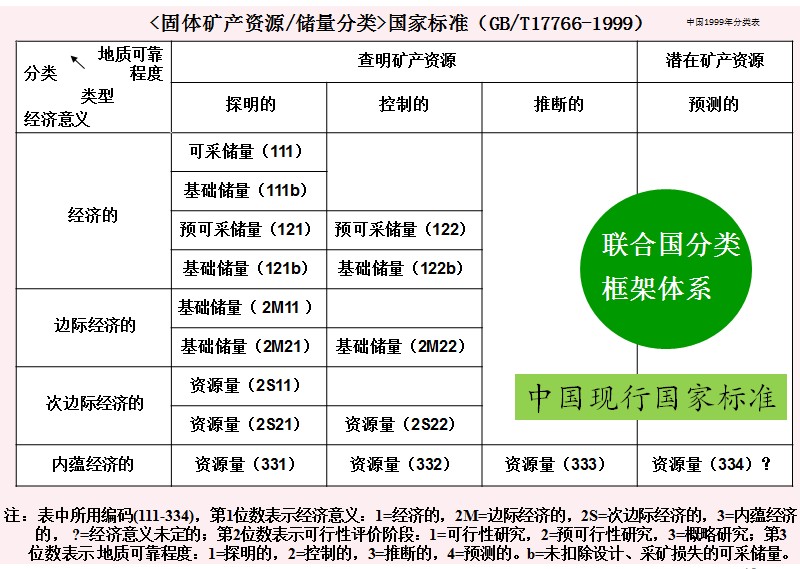

固体矿产资源/储量分类(GB/T17766—1999,简称1999分类)制订的初衷是适应市场经济体制、与国际接轨,因此采用了套用联合国国际储量/资源分类框架的技术路线,1992年分类分级和规范体系刚刚建立, 1994年全国地质矿产标准化技术委员会(简称地标委)草拟了“突破苏联模式,参照美国分类” 的《固体矿产资源分类分级标准(征求意见稿)》。

断然改用三P体系,恐怕脱离中国国情。

1995年收到联合国欧州经济委员会推荐的、由德国教授迪特玛?凯尔特先生起草的储量分类方案,征询与中国储量分类的兼容性。

这个方案就是1997年发布的《联合国国际储量/资源分类框架》的前身。

这个方案有一个极其鲜明的特点就是框架性,它开宗明义地声明,旨在制定一个便于国际对比的框架,而同时保留各国自己的分类体系,因为各国分类有自己深厚的历史的、民族的、文化的根源。

它没有让一个体系屈从于另一个体系,而是求同存异,采二者之长,在二者之上建立框架性体系。

“框架性”是1997版本的灵魂,为国际标准化工作开辟的一条成功之路,它努力营造的只是一种各国公认的、便于交流对比的框架,在这一框架之内,同时为各国依照自己国情而各具特色的进一步分类留下充分的余地。

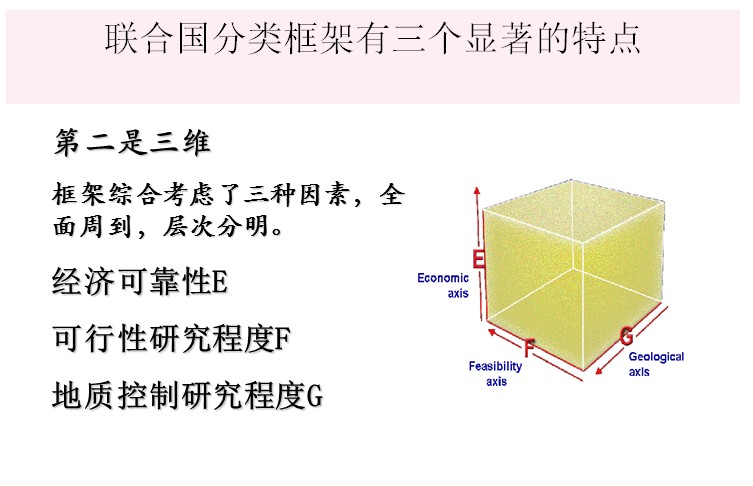

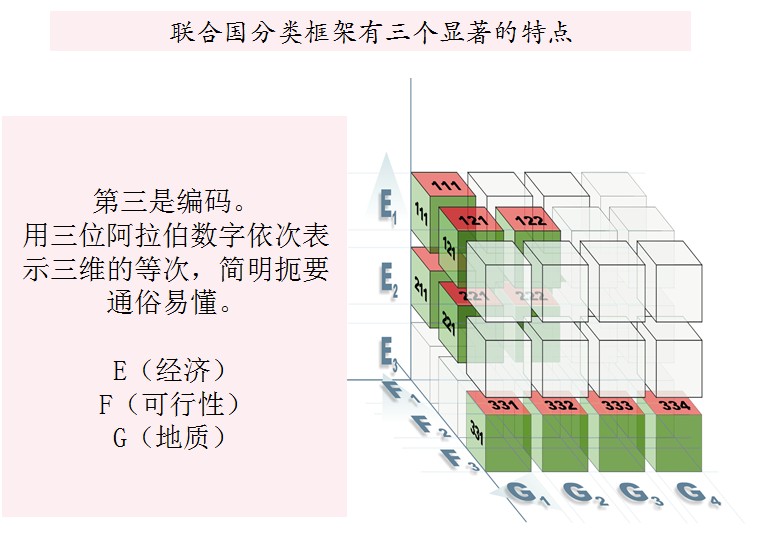

联合国分类框架有三个显著的特点第一就是框架性。它提供一个国际公认的对比框架,同时保留各国自己的特色,最终文本第一章第二段第一句话,开宗明义地指出:“联合国分类框架的主要作用是使国家性名词能够保留并可互相对比。”联合国分类框架专题组始终坚持这个原则,才能使这个包容世界的体系得以成功。

1999分类和2002规范的主要成绩:

一是坚持适应中国特色社会主义市场经济体制的方向,吸纳了改革开放以来调整规范要求的创新性成果;

二是强化了与国际接轨的概念和储量的经济属性;

三是选择了以联合国分类框架与国际接轨的技术路线;

四是解决了煤炭与其他矿产分类分级同名异义的问题;

五是采用类似矿种合并的方法,精简了分矿种规范篇幅。

同时也存在明显的缺陷:一是三维分类G轴接轨错位;

二是对中国规范的某些精华特色保留不够;

三是矿种规范内容粗略,可操作性不强。

储量套改、矿种规范修订、矿产资源储量利用现状调查都按照带着问题的1999分类进行,引起一些新的问题。

修订1999分类及规范标准的工作一直在进行中。

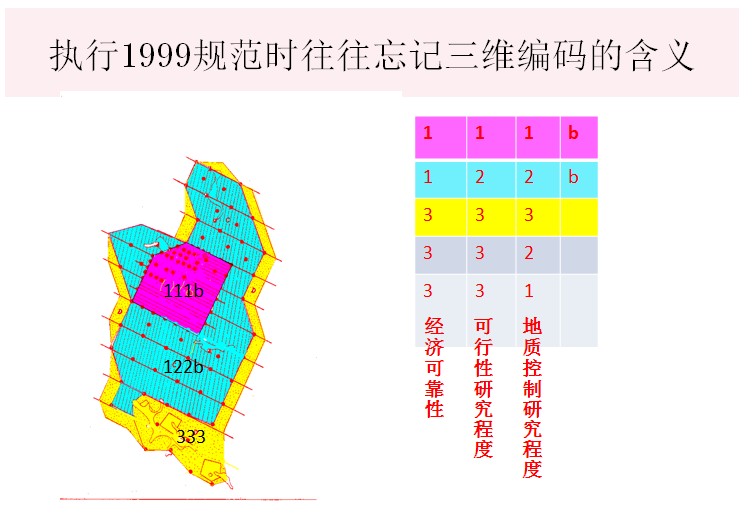

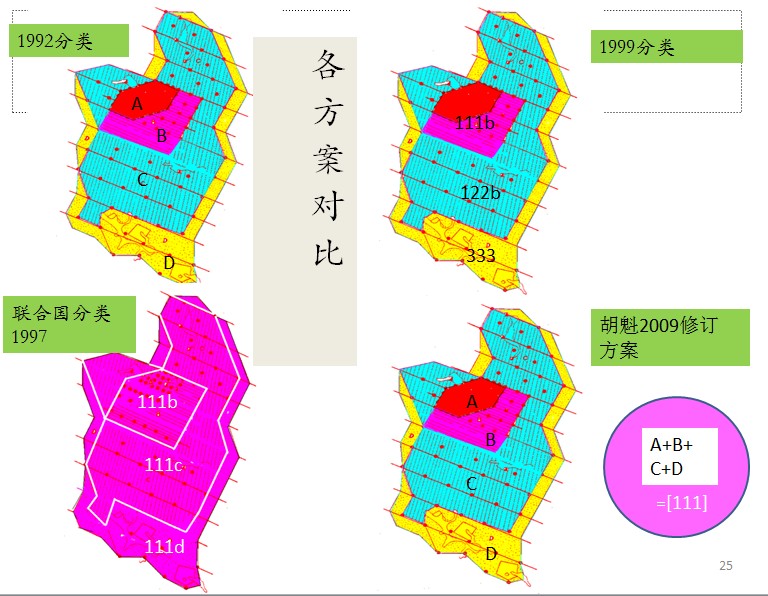

(二)内方外圆技术路线的修订方案1、侧重解决根本问题是——G轴接轨错位

我国对地质可靠程度的划分,有两个层次。第一层次以矿区(勘查区)为单元衡量,是勘查阶段,从勘探、到详查、到普查,到预查,依次降低。第二层次以块段为单元衡量,是储量级别,从A到B到C到D到E,,依次降低。联系两个层次的是合理勘查程度,包括各勘查阶段的各储量级别构成及其用途范围。

联合国分类框架的G轴是建立在勘查阶段层次上的,我国分类标准起草过程中模棱两可,实际执行则错接到储量级别层次上了。

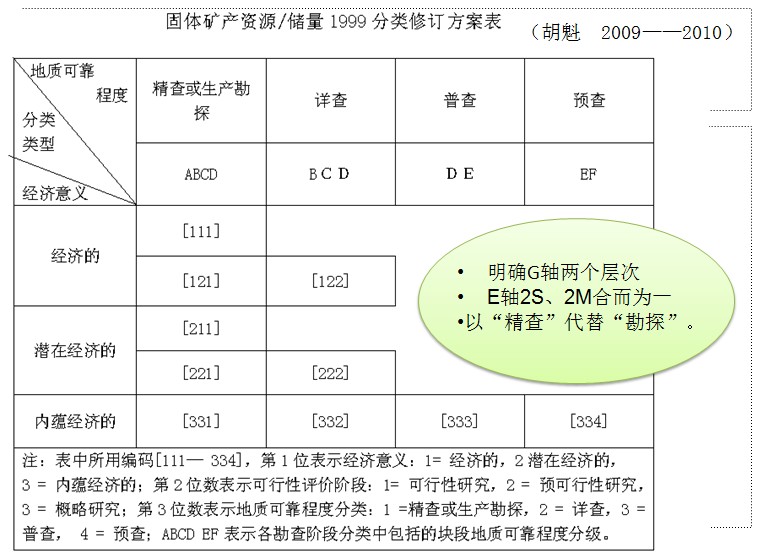

2.内方外圆技术路线

笔者在2009年学术年会上提出了内方外圆技术路线,内方继承发展我国特色,外圆解决与国际接轨问题。

内方的核心内容是恢复以块段衡量的资源储量分级A、B、C、D、E,并结合矿产勘查工作新需求进行修订。由于1999分类缺乏这方面的内容,所以提出在1992分类基础上修订。1992分类载于《固体矿产地质勘探规范总则》(国标GB/T13688-1992)之中。

外圆就是完全采纳1997年版联合国三维分类框架与国际接轨。

3.遵照内方外圆技术路线,笔者提出了《固体矿产资源储量1999分类修订方案》

(二)内方外圆技术路线的修订方案

坚持1999分类(GB/T17766—1999)的正确方向,侧重弥补其G轴(地质可靠程度)层次混淆之缺陷。

明确第一层次分类作总体衡量,以勘查阶段划分,与联合国1997三维分类框架一致;

第二层次按块段分级,仍然使用ABCDEF等英文字母,保持我国资源储量管理的精华。

删繁就简,E轴2S、2M合而为一,

以“精查”代替“勘探”。

本修订方案简单明了,与联合国分类框架接轨,便于进行国际对比与交流,同时保留了中国矿产储量管理的特色。

解决了1999分类繁杂的“归类编码”问题;

同一项目被定为不同可行性研究阶段的问题;

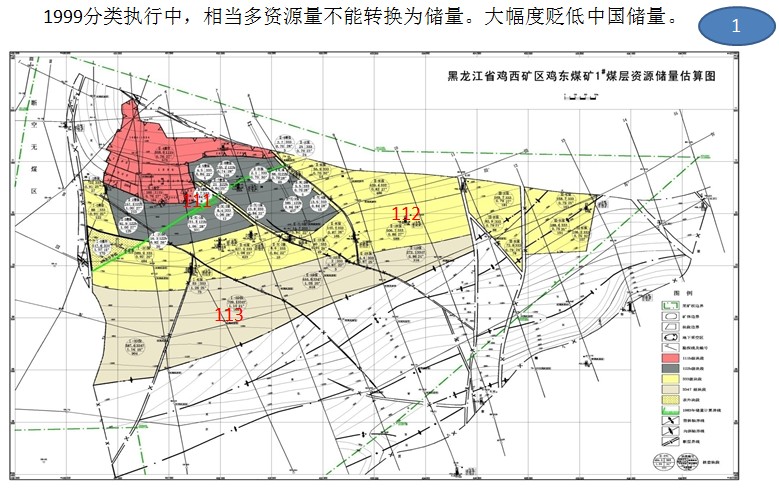

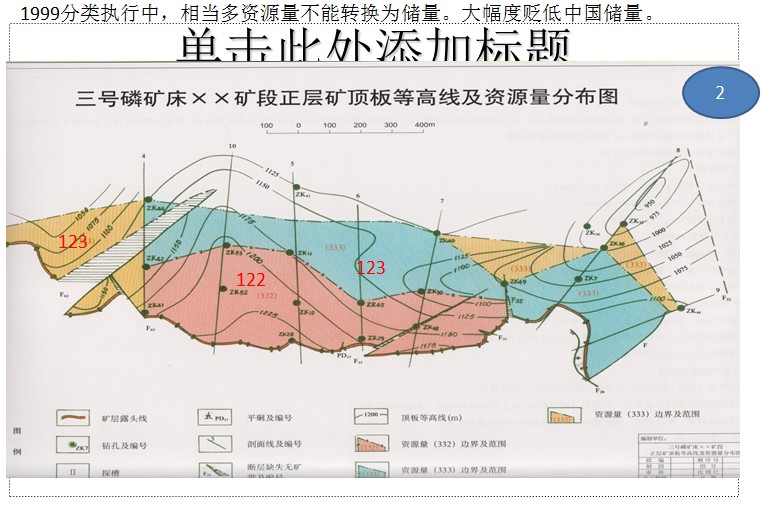

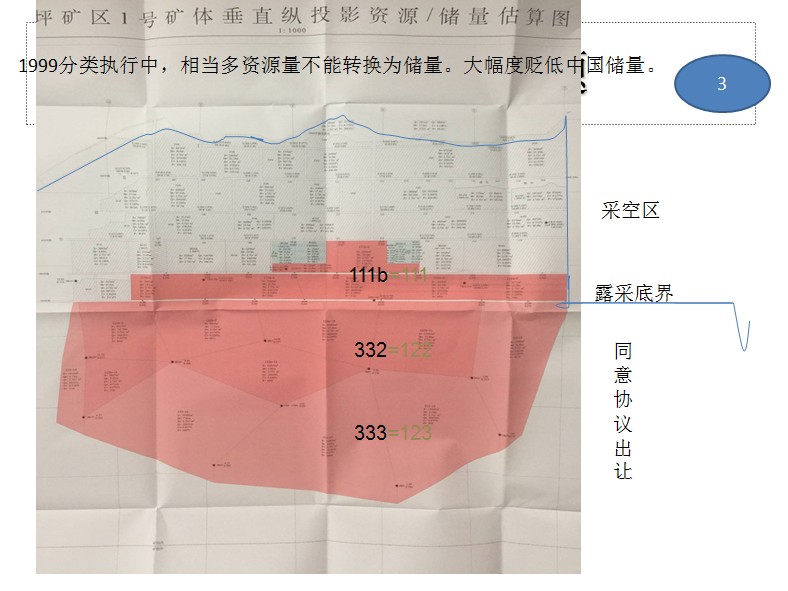

分类分级层次混淆大幅度贬低中国储量问题;

以及资源储量评审与可行性研究有机衔接问题;

可以与现行管理体制相适应,与1999分类平稳过渡。

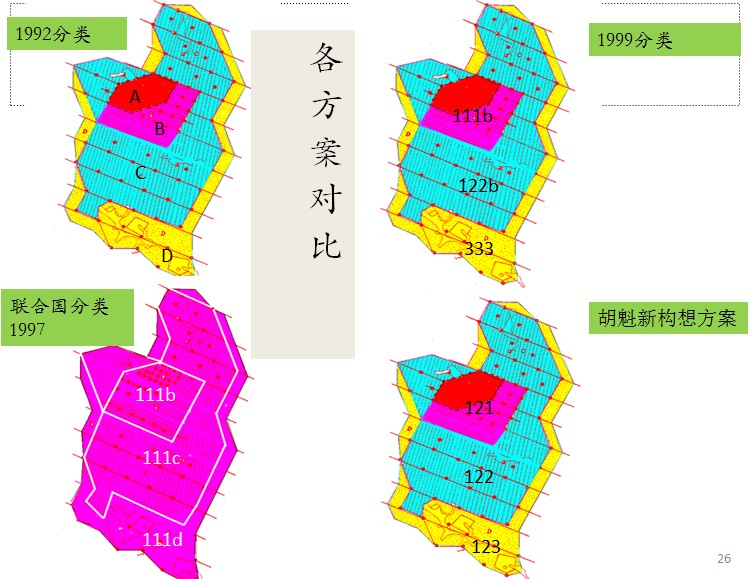

(三)修订方案的新构想

现如今,外圆依据的联合国分类,由于UNFC-2009对 UNFC-1997进行了颠覆性改变,不再可靠;

内方采用1992分类恢复ABCD,因为避嫌复辟倒退误解,而缺乏拨乱反正之勇气,一直未被采纳。

不得已求其次,提出新构想。

1.三维编码含义:从左到右,第1位数字表示经济意义:1 经济的,2潜在经济的, 3 内蕴经济的,与1999分类相同;

第2位数表示项目状态,:1制定了采选设计方案或按照正规设计开采的矿山,2 进行了地质勘查按规范进行了技术经济评价,3预测未查明状态,只有概略地质技术经济信息;

第3位数表示地质可靠程度分级:由高到低分为一级、二级、三级,不再采用探明的、控制的、推断的术语。未经查明的预测资源量定为4级。

2.按地质可靠程度,矿产资源分为探明储量和资源量两大类。一级、二级、三级储量统称探明储量。探明储量这一术语,来源于2016年11月1日习近平主席主持召开中央全面深化改革领导小组第二十九次会议,会议审议通过了《自然资源统一确权登记办法(试行)》,“会议指出,要坚持资源公有、物权法定和统一确权登记的原则,对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权统一进行确权登记,形成归属清晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度。”这里明确进行确权登记的探明储量显然不止是1999分类中探明的资源储量这一组,而包括控制的和推断的。因此,为向中央全面深化改革领导小组看齐,以“探明储量”替代1999分类的“查明矿产资源”,以明确进行自然资源确权登记的对象,同时废弃同名异义的“探明的”、连带层次级别不够清晰的“控制的”、“推断的”等术语,代之以一级、二级、三级等层次级别分明的术语。

3.以“资源量”,代替“潜在矿产资源”。只有两种资源量:

◎表外资源量223,是经过勘查工作划定的(第二位数字2),当前不能经济开发,但在可期的将来,由于市场形势变化或通过技术进步,可能经济开发利用的(第一位数字2,潜在经济的),由于其当前不能开发利用,必然存在技术软肋,所以不论其控制网度的疏密,其地质可靠性等级都定为三级(第三位数字3)。称为表外资源量是因为平衡表外的概念概括了所有技术软肋因素,不止是低品位。

◎预测资源量334,未经查明,可靠性差为4等,不具备可行性研究条件,但有理论研究和战略规划意义。

为什么地勘储量能判定其是经济的,而且称为储量呢?因为我国有严格的勘查阶段划分和矿床工业指标管理。普查阶段参照一般工业指标,那是众多矿床实例经验的积累,不是个别人的经验;详查阶段、勘探阶段要根据各矿床的具体情况进行工业指标论证,这种论证是地勘单位、设计部门、用矿企业三结合的纲领性可行性研究,其基本原则是技术上可行、经济上合理、生态环境许可。勘查阶段由低级到高级,阶梯式发展,每个勘查阶段都是一次地质调查—技术评价—经济评价的过程,因此当勘探(精查)阶段完成,计算出的原地量是具有相当可靠程度的,可供经济开发利用的。这是经过众多项目长期历史考验的结果,不像某些西方国家阶段划分不清、指标管控不严,要到融资之时算总账。

二、新构想的优点与解决1999分类的主要问题

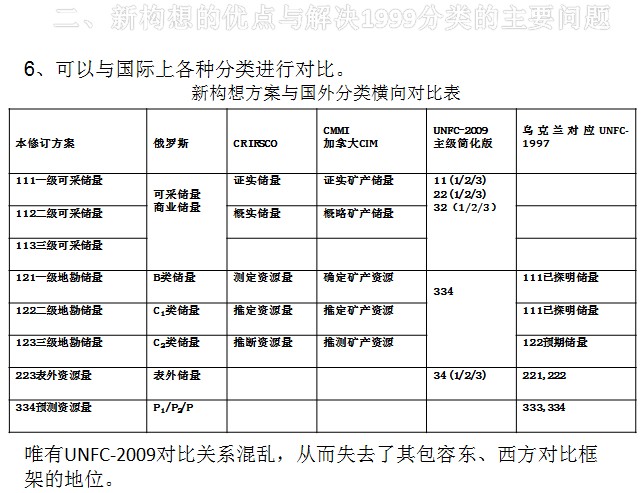

1.简明扼要。将1999分类16种,归并简化为8种。

2.坚持继承发展的改革思路,保持原有分类的特色与优势,解决其存在的主要问题,不搞颠覆性的大折腾。基本保持了1999分类的架构和三维编码格式。与纵向历史分类体系容易对比衔接,无须专门套改。

◎与横向油气、水资源分类术语更加协调。

3.解决1999分类G轴(地质可靠程度)含义不清、层次混淆问题。1999分类采用UNFC-1997技术路线,追求与国际接轨,但由于G轴层次混淆,既没有与UNFC-1997接上轨,也没有充分发扬本国特色优势,还引发其他问题,成为1999分类亟待解决的主要问题。笔者2009年提出的第一套修订方案,主张按照UNFC-1997的本意划清勘查阶段和块段级别两个层次,多年未能实现。后来UNFC-2009混乱的修正模糊了两个层次,我国又无意牵头坚持UNFC-1997的正确原则,使前途更加扑朔迷离。新构想修订方案不得已求其次,只保留一个层次,将G轴只定位于以块段衡量的资源储量级别,迎合中国技术界的关注习惯。而资源储量级别与勘查阶段的关系,留待“固体矿产勘查规范总则”去解决。

4.将按地质勘查规范进行、遵照工业指标圈定的矿产资源,划定为地勘储量,以原地量表达。解决了1999分类执行中资源储量评审部门与可行性研究部门互为前提,使相当多的资源量不能转化为储量,大幅度贬低中国储量问题。摆脱了资源量—基础储量—储量间纷繁转化程序的困扰,提高了可操作性。

5.更重要的是,明确了自然资源确权登记的对象,为政府掌控资源家底、贯彻节约集约利用矿产资源方针提供了技术支撑。

三、新构想修订方案与勘查阶段的关系

本套方案不直接与勘查阶段挂钩,只涉及以块段衡量的局部层面,而整体层面的勘查阶段划分是矿产地质勘查工作的纲领,是中国特色与优势之所在,不得有丝毫疏忽。不能因为某些西方国家缺乏勘查工作的统一章程而放弃我国成熟有效的经验。

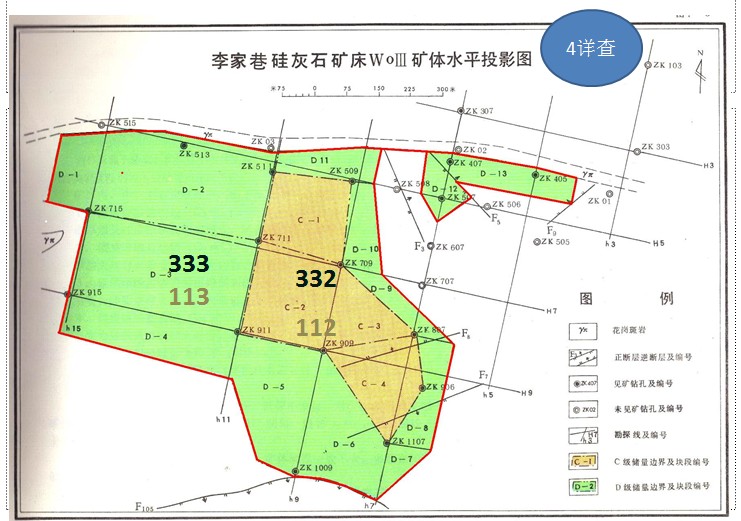

参照三委《矿产勘查工作阶段划分的暂行规定》的有关条款,应用第二套修订方案则表达为:“普查阶段,一般探求123(三级地勘储量)+334(预测资源量)”“ 详查阶段,做出是否具有工业价值的评价,一般探求122(二级地勘储量)+123(三级地勘储量),其中122(二级地勘储量),一般金属矿10%-20%,非金属矿20%-50%,并可提供矿山总体规划和预可行性研究使用。”“ 勘探阶段,按单矿种规范探求各级地勘储量,提交勘探报告,作为矿山建设可行性研究和设计的依据。”

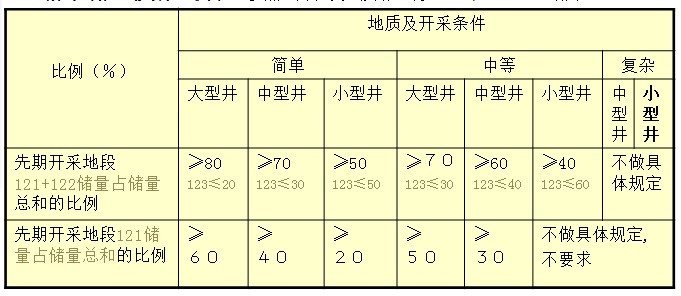

煤矿储量级别比例表 参照《煤泥炭地质勘查规范》DZ/T0215-2002附录E

四、新构想修订方案与矿山设计和生产矿量关系

四、新构想修订方案与矿山设计和生产矿量关系

我国固体矿产资源储量分类缘起于地质勘查,在设计开采领域也在延续应用,并发展到三级矿量。

第二套修订方案与矿山设计的关系,参照《有色金属采矿设计规范》GB50771—2012之 3.0.10作如下表达:

设计利用的储量和设计可采储量,应按下列规定估算:

1、依据的地勘储量主要类型为一级二级地勘储量(121+122),三级地勘储量(123)可部分使用;

2、三级地勘储量(123)可信度系数应根据矿床赋存特征和勘探工程控制程度选取0.5—0.8;

“3、设计损失量应包括露天开采设计不能回收的挂帮矿量,地下开采设计的工业场地、井筒及永久建、构筑物等留设的永久性保护矿柱的矿量,以及因法律、社会、环境保护等因素影响不得开采的矿量” ;

4、设计利用的储量=∑(一级地勘储量+二级地勘储量+三级地勘储量×可信度系数)-设计损失量);

5、设计开采储量=设计利用的储量-采矿损失量。

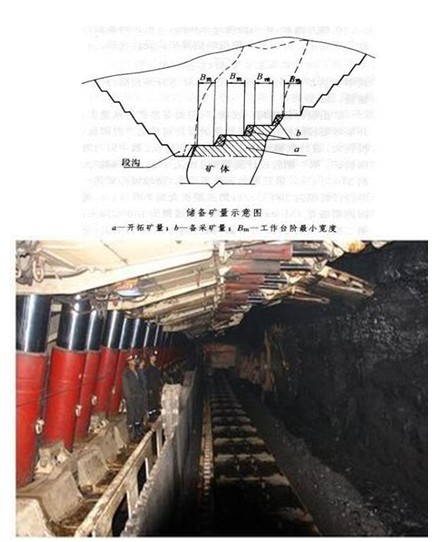

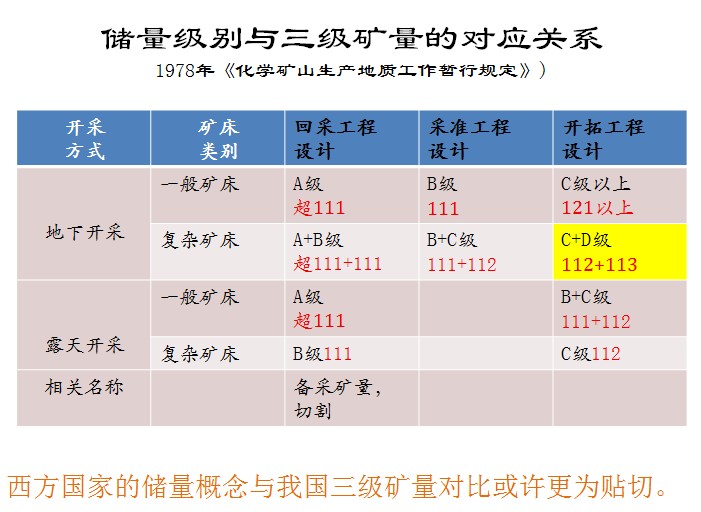

到矿山开采阶段,矿山生产地质工作要提高储量级别,并在各级储量的基础上,结合采矿准备程度掌控生产矿量。生产矿量分为开拓矿量、采准矿量和备采矿量三个级别(露天矿的采准矿量与备采矿量一致),故又称为三级矿量。

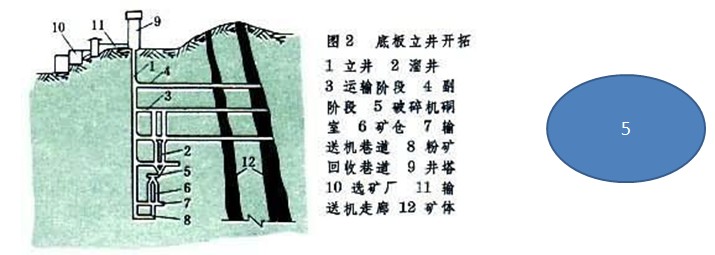

以地下开采为例,开拓矿量是设计规定的开拓系统中的井巷工程均已完成,形成了完整的矿井提升、运输、通风、防排水、充填等系统,据此可开掘采准巷道,并完成采准工作以前的生产探矿工程,在此开拓巷道水平以上范围内所控制的可采储量,称为开拓矿量(开拓矿量扣除储备矿柱,乘过采矿回收率,是净重 )。 采准矿量是开拓矿量的一部分,是指采准坑道已开掘完毕,生产探矿已完成的采矿场范围内的可采储量。备采矿量是开拓矿量的一部分,是在开采台阶上,矿体的两面围岩已被剥离,台级上面和侧面矿体已露出,具备回采条件的可采储量。三级矿量对可采储量的级别有不同要求。

开拓矿量是平衡表内储量的一部分。按设计规定的开拓系统的井巷均已开拓完毕,构成了完整的干线运输、通风、排水系统,并据此可以开掘采准坑道时,则在此开拓坑道水平以上的工业储量,减去地质损失、设计损失和开拓矿量储备期限内不能开采的储量后即为开拓矿量。

开拓矿量的计算公式:开拓矿量=(矿体沿走向开拓已控制长度×中段平均斜高×矿体平均开采厚度×矿石平均容重-地质损失-开拓矿量储备期限内不能开采的储量)×采区采矿回收率。

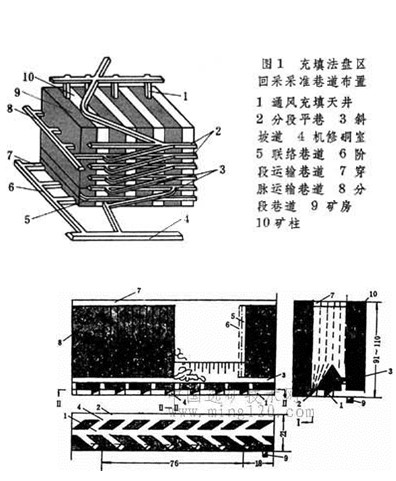

采准矿量是开拓矿量的一部分,在已开拓的矿体范围内按设计规定的采矿方法所划分的采准坑道(如上下中段运输平巷、采矿场的天井等),均已开掘完毕,生产探矿已完成,采场外形业已形成,则此采场范围内的开拓矿量,减去开采损失及采准矿量储备期限内不能开采的矿量后,即为采准矿量。

采准矿量的计算公式: 采准矿量=(采场沿走向长度×采场斜高×矿体平均开采厚度×矿石平均容重-地质损失-呆滞矿量)×采场回收率。

备采矿量是采准矿量的一部分,凡在采准矿量范围内,全部完成了采矿设计所规定的切割、充填系统、人行系统和安装工程,可立即回采的矿量。

备采矿量=(采场沿走向的开采长度×采场沿倾斜的开采高度×开采厚度×矿石平均容重)×工作面回收率。

(以上三条据1981年《非金属矿山生产矿量管理条例》)

中华人民共和国国家标准(GB 50830-2013)

冶金矿山采矿设计规范:

3.0.4 矿山建设投产时

采矿生产准备矿量

一般可参照下列数据采取

露天矿山

开拓矿量1—3年

备采矿量1—3月

地下矿山

开拓矿量3—5年

采准矿量6—12月

备采矿量3—6月

(四)正确处理与国际接轨问题

改革开放以来,为了适应国际交流飞速发展的形势,资源储量分类的修订特别注意与国际接轨,但是对国际接轨的理解却有很大差异。有人认为我国储量分类标准必须国际化,国际化就是实行国际标准。可是什么是国际标准呢?我们先后刮过美国风、欧洲风、加拿大风,现在盛行澳大利亚风。他们大力推广CRIRSCO,称为国际矿产储量报告标准委员会分类体系,不论挂上联合国或国际委员会的名号,都不是国际标准,只能是国际标准中的一员。中国标准在国际标准中也应有一席之地,对于矿产勘查经验和储量管理,我国应当拥有足够的民族自信。1999分类参照联合国分类框架,是因为赞赏它求同存异的框架精神,但UNFC-2009 对UNFC-1997进行了颠覆性改变,我们不能跟风。

凯尔特教授说得好:因为“各国的国家性名词都有复杂的经济的、历史的、民族的、文化的渊源”,只能求同存异,建立对比框架。当今世界只能是多元文化互相包容共同发展,规范标准属于文化范畴,也是贸易壁垒的手段之一。国际标准可能有几种模式,各种模式之间应当互通、互懂、互认,取长补短、与时俱进。这是笔者对国际接轨的理解。因此,学习外国经验要结合中国国情,洋为中用。修订中国规范标准要内向驱动,坚持问题导向,把中国的问题解决好。进一步走向世界,与国际接轨。为此要深入了解外国的做法,也得充分理解、公平对待我国的做法。国际合作要尊重各国主权和民族文化。