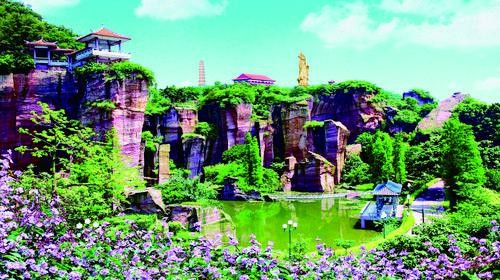

盘点广州市那些令人流连忘返的优美风景,位于番禺区的莲花山风景区必然榜上有名。这里有“新世纪羊城八景”之一——人工丹霞地貌构成的莲峰观海、千余米长的全新世早期古海蚀崖、二千多年前西汉古南越国到明清时期的采石遗迹……不论你是偏爱自然风光还想了解人文知识,都能有所收获。

该风景区面积313公顷,水陆交通十分方便。莲花山由48座红色砂岩低山组成,最高峰海拔108米,属丹霞地貌的地理构造。山上的红砂岩石质优、密度高、砂质细,是做墙基的好材料。近期,有专家在莲花山东北发现中生代与新生代界线剖面,其中蕴藏着不少重大的地学奥秘。

莲花山古采石场遗址

区域地质背景

莲花山地区位于东莞中、新生代断陷盆地中段西北边缘,是东莞盆地的一个组成部分,其东侧为狮子洋断陷,西邻番禺断隆。

区内出露的地层有下古生界、上白垩系、古近系和第四系。下古生界(Pz1)是一套浅变质石英砂岩、页岩等。上白垩系大塱山组(K2dl)为一套由灰紫或暗紫红色粉砂岩、细砂岩夹砂砾岩和灰黑、深灰色钙质泥岩及泥灰岩组成。古近系莘庄村组(E1x)为一套下粗上细的红色地层。第四系(Q)为砾、砂、砂质粘土和粉砂淤泥等三角洲堆积物, 厚度在l5米以上。

本区地质构造特征主要为一个由古近系莘庄村组红色砂砾岩层所组成的缓倾斜的单斜构造, 受后期北西向断层的影响,其产状发生倾向北东或南西的局部改变。发育在区内的断裂构造以小型断层及节理为主,按其方向可分两组:北东向断层组倾角近于直立, 断层以平推性质为主;北西向断层组倾向北东,倾角65°,性质属正断层。此外,还普遍发育两组剪节理,其走向分别为近西和近南北向,倾角近于直立。

燕山运动对本区影响较大。晚侏罗世产生大量的岩浆侵入活动,在西山、新造、长洲等地形成各种粒度的黑云母二长花岗岩及石英闪长岩,同时在三水盆地中堆积了巨厚的类磨粒石建造、红色建造及陆相火山杂岩建造。断裂构造以西北或北西北向为主。至白垩纪时,岩浆火山活动才逐步减弱。这期间燕山运动各个幕次表现明显,并被清楚地记录在白垩纪地层中各个不整合接触面上,古地理环境为炎热而潮湿的内陆湖泊或山间洼地。

古近纪本区沉积了巨厚的砂砾岩,地壳活动方式为升降运动,从而导致海陆变迁、古海岸线摆动、盆地中心迁移现象,地震活动强烈,产生了大量的沙土液化,这些在莲花山古近纪莘庄组岩石中都有记录。

第四纪构造运动表现为区域性差异块断升降运动,珠江三角洲盆地形成并沉积了海陆交互相的砂、砾、泥质夹腐殖层及蚝壳层。莲花山是在更新世构造运动的区域性差异块断升降中上升成为低山台地的。全新世早期地壳反复活动,不同程度的火山喷发形成大量火山玄武岩及沉凝灰岩堆积,现代地震带和活动断裂带的存在都表明本区地壳目前仍为较强的活动性质。

地质遗迹特征与成因

人们都说,莲花山“人工无意夺天工”,这又是为什么?

(1)采石场受岩性和各种面状构造控制

莲花山的石景点都集中分布在东麓,原因是石景点的分布受控于一定的地层层位、岩性和岩层产状、采石与运输的条件。作为人工采石主要对象的第三纪厚层状砂岩和含砾砂岩因受岩层产状控制而出露在山的东西两侧,东侧水路交通较西侧更为方便,因而古代采石多集中在山东侧。工人们巧妙地利用发育在紫红色砂岩和含砾砂岩中的各种面状构造进行开凿采石,形成天然与人工混合的地质景观。

(2)丹霞地貌内部结构及成因

莲花山在平面上呈椭圆形,长轴北东向。丹霞地貌、古海蚀崖地貌及古采矿场遗迹的地层岩石均属新生界第三纪莘庄组,时跨整个古新世,由一套总厚度大于150m的紫红至暗红色杂砾岩、杂砂岩、含砾岩屑杂砂岩和含砾砂质泥岩夹黑色劣质油页岩薄层组成。岩层产状稳定,主要矿物成分为石英、长石、岩屑,硬度适中,适宜作为建筑材料。

砾屑杂砂岩中的砾、砂、泥,大小颗粒悬殊。砂砾棱角尖锐尚无磨圆痕迹,均被红色氧化铁质物和泥质物胶结,其中大量氧化铁质的存在又说明是形成于大陆上的氧化环境,表明岩层是在内陆盆地边缘之山麓由古泥石流快速堆积形成的。经过漫长的成岩作用和其后的地壳运动,岩层抬升遭到风化剥蚀;长期的地质风化作用、流水侵蚀作用和生物作用,使微型流水沟槽进一步发展为巨型深谷、丹壁、奇峰;人类采石开凿,最终逐步演化成今天的天然与人工丹霞地貌景观。

(3)古海蚀崖地貌结构及成因

古海蚀崖地貌位于莲花山东麓海拔50~60 米之丹壁上,面朝狮子洋,呈水平线状分布,南北长约1000 米。古海蚀崖一般高约2~10 米。海浪侵蚀深度约0.5~1 米,

狮子岩是极为典型的古海蚀蘑菇地貌,岩高6余米,长10 余米,岩中有门洞,身后的大山被称为”狮子山”(莲花山旧称)。研究认为,莲花山古海蚀崖时代为全新世早期,年龄值大于5500~8500 年。

(4)地层接触关系地质剖面内部结构与成因

在莲花山东北端边缘山根处,可以清楚地看到白垩纪大塱山组与第三纪莘庄组地层呈假整合接触,地层接触关系地质剖面岩石特征与上述遗迹略为不同,由于下伏白垩纪地层单层薄且夹泥质页岩而抗风化能力弱,形成凹槽,在地貌上十分明显。

下伏地层白垩纪大塱山组顶部主要为薄层石英细(粉)砂岩夹灰色页岩,单层厚度一般5~10 厘米,岩层中水平层理、斜层理发育,岩石固结程度高,硬度大,倾向250~260°,倾角14~15°。主要矿物为石英质,孔隙式胶结或接触式胶结,胶结物为泥质或炭质,岩石中石英细砂颗粒分选好,粒度均匀。

上覆地层第三纪莘庄组底部为紫红色含砾岩屑杂砂岩,层理不发育,单层厚度巨大,岩石结构不均匀,砾石5~50厘米,大小悬殊,成分复杂,稍有磨圆,胶结物为泥质和氧化铁质,是盆地边缘山麓相快速堆积而成。上下两套地层岩性、古地理环境截然变化,但地层产状大致一致,是一种假整合接触关系。

(5)古采石场工艺结构及形成年代

据统计,莲花山古采石场共有15座,即燕子岩石场、狮子岩-观音洞石场、剑门石场、南天门石场、百福图石场、飞鹰岩石场、八仙岩石场、海仙池石场、无底洞石场、树抱石石场、顺景岩石场、碧莲池石场、大佛洞石场、四方池石场和洞天波月石场。初步统计显示,采石遗留的丹岩孤峰36座、飞瀑流泉10处、奇岩巧石81尊、深涧峡谷18条、莲花碧池7方、大小丹崖赤壁800面,另外还有石门6道、奇洞8座……

采石层位主要是坚硬的中粗砂岩和细砾岩,古代工匠的采石技术和工艺特别讲究,所采石料和采场石壁上均有修饰,刻纹美观,分层厚度相等,一律为18 厘米,每层刻纹图案上下分别有水平刻线两条,线距2~3 厘米,反映古人在采石场的地质资源管理、开采技术工艺性与艺术美观性均达到很高的水平。

莲花山采石方法以露天开采与地下矿房式开采法相结合,采用铁锤和铁凿等手工工具,是当时最先进的采矿技术。露天开采法是依靠近水的石壁,揭去上部风化层后分层采下部新鲜岩层,每分若干条幅,每条幅宽50厘米,厚70厘米。对于上部风化破裂的岩层厚,为减少剥离量而采用半地下矿房式开采,跨度的矿房间留有规则的矿柱。采场分南北展布1500米,宽50~200米,开采深度30~40米,开采工作面平直、工整。凿路留有“入”字型凿痕修饰,整齐美观。采矿场大多位于东侧,这些采石场靠近狮子洋水道,方便水路运输,初步估计历史时期共开采石料约300多万立方米。

据文献记载,莲花山是明清时期官府的主要石场,现存的采场大多是这个时期遗留的。经过有关部门对广州市古代建筑用石普查,发现广州南越国宫和象岗山南越文王墓之大部分用石与莲花山岩石在矿物成分具有高度相同性,表明远在南越国(公元前214年)距今2220年的西汉时期,劳动人民就在莲花山采石用于建南越国宫殿和南越文王陵墓玄官了。

地质遗迹开发利用与保护

莲花山风景区的岩石为第三系的中砂岩,主体为紫红色的砾岩和粗砂岩。它的强度较高,抗风化能力强,屹立至今,鲜有裂缝出现,但其顶部中夹有3~4米厚的黄褐色的泥质砂岩和泥岩,吸水性大,易软化,强度低,风化程度比较高,多处出现裂缝或断裂面,有的甚至已经崩塌掉落。

在景点保护施工时,应注意山岩块体的稳定性和地下水的渗透风化作用,同时在景区日常维护施工过程中,要注意崩塌、滑坡等边坡工程地质问题。□

(作者单位:中国地质调查局地质力学研究所)