各高校积极落实党中央、国务院对高校就业创业工作的要求,将毕业生就业创业工作作为学校的质量工程、民生工程,纳入学校整体发展规划和重要议事日程。有关统计数据显示,2017届地质矿产类高校毕业生的整体就业状况是可观的。那么,用人单位对高校人才培养的反馈是怎样的?高校毕业生对人才培养机制的满意度如何?本文对此展开分析。

毕业生就业质量反馈

根据大学生职业发展协会对高校用人单位调研数据分析,总的来说中国矿业大学毕业生质量是高的,具有思想政治素质好、知识水平高、业务能力强、身心素质良的特点和优势。其中,在毕业生对学校教育、教学的看法中,较有争议的是知识与能力孰重孰轻的问题,该校60.7%的人认为知识与能力有内在联系,但不完全等同,不应厚此薄彼;17.9%的人认为重视知识是前提,知识是立事之本,没有知识就谈不上能力;12.6%的人认为能力更重要,应重视能力;8.8%的人认为无法判断。在中国矿业大学毕业生最初选择就业单位时考虑的首要因素中,32.4%的人考虑的是待遇、收入、住房福利,25.3%的人考虑的是能发挥个人特长和潜能,24.7%的人考虑的是专业对口,17.6%的人考虑的是单位级别及所在地区。

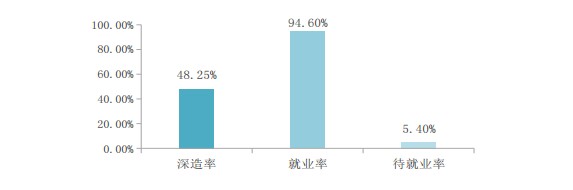

中国地质大学(北京)2016届本科毕业生毕业去向比例分布图

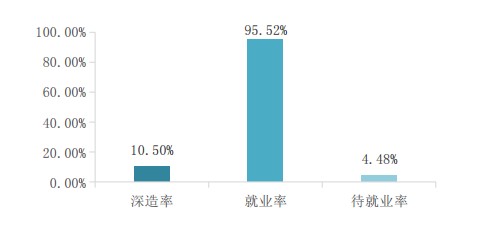

中国地质大学(北京)2016届毕业研究生毕业去向比例分布图

中国地质大学(北京)2017届毕业生认为自己所学专业知识与工作需求的符合度为“相关”的比例为82.54%,其中本科生为80.81%、硕士生为83.54%、博士生为91.15%;认为自己所学专业技能与工作需求符合度为“相关”的比例为80.81%,其中本科生为78.28%、硕士生为83.06%、博士生为87.50%;对学校专业课程设置表示“满意”的比例为88.49%,其中本科生为86.87%、硕士生为89.86%、博士生为93.23%。

关于中国地质大学(武汉)2017届毕业生对学校教育教学的评价反馈,其中98.06%的本科生和98.4%的研究生表示满意,98.83%的毕业生认可学校的教育教学,94.76%的本科毕业生认为专业课程对自己现在的工作或学习重要;93.21%的毕业生表示专业核心课程的培养水平可以满足工作或学习的需要,但是表示基本满足的毕业生占到了58.5%。本科毕业生自我素质和能力与实际工作要求的吻合度高达98.72%。

2017届毕业生对学校培养质量满意度的调查结果显示,中国石油大学(华东)毕业生对学校的整体满意度为92.52%,对所读专业满意度为84.91%;2016年度~2017年度到校招聘的用人单位代表对学校毕业生评价总体满意度为95.67%,对学校就业工作满意度为94.2%。

关于招生情况的反馈

招生生源质量决定就业质量,就业状况直接影响招生生源水平,大学的招生生源工作跟就业工作有着千丝万缕的联系。

不同的学校对招生有着不同的举措。中国矿业大学在制定招生计划时,结合各专业的就业率,对本科招生工作进行了适当的调整:一是根据专业就业情况,合理地调整不同专业在各省的招生指标;二是就业热门的专业在招生中吸引了大批高中学子报考;三是2017年全面推行大类招生。

中国地质大学(北京)深入研究和把握招生与就业工作的内在规律,在招生计划制定过程中,始终坚持以社会需求为导向。学校在制定年度本科生招生计划时,结合就业部门根据就业状况提出的意见,适当调整部分本科专业招生人数及各省招生比例分配,将招生计划的制定与毕业生就业质量和层次挂钩,使招生专业结构与布局更加合理。

2014年中国石油大学(华东)颁布了《研究生招生计划分配试行办法》,将“生源及就业状况”作为重要指标,纳入研究生招生计划的测算依据。对于专业设置,学校还出台了《中国石油大学(华东)本科专业建设管理办法》,完善了专业设置、建设和评估机制,并召开本科专业建设与发展研讨会,专题研讨学校专业建设中存在的问题及下一步改进的措施等。同时,在制定年度本科生招生计划时,结合学生就业指导中心根据就业状况提出的意见,学校适当调整部分本科专业招生人数,使专业结构与布局更加合理。

关于人才培养的反馈

拥有正确的就业工作理念,让就业工作者心中有信仰,行动有方向,干事有力量。

中国矿业大学四举措完善人才培养机制:一是继续推进大类招生和大类培养。实行按学院/大类招生,为学生理性选择专业提供缓冲期。学生完成大类课程后,根据兴趣和专业准入条件进入专业学习,最终在自己感兴趣的方向就业。二是进一步优化教学内容和课程体系。在教学内容上,摒弃陈旧的教学内容,注意知识的更新,特别是专业课程的教学内容增加了公开出版物发布的最新学术成果。三是加大构建实践教学体系。以培养学生能力为根本,整合全校的实验教学中心、虚拟仿真实验中心、各级科研平台、实践创新基地、学科竞赛基地、大学生创新训练中心和校外实践教育基地各类实践教学资源,构建以基本实践模块、校内工程实践模块、校外工程实践模块、课外实践活动模块为主体,以基本实践能力训练、综合实践能力训练、研究创新能力训练为核心的“四模块、三层次”实践教学体系,引导学生自觉、自主进行实践,提高学生实践能力。四是推进教学方法和教学手段改革。在教学方法与手段上,改变过去的被动灌输方法,探索“案例式”、“互动式”、“启发式”和“翻转课堂”等教学模式,重在调动学生的学习主动性和学习潜能,努力改变学生忽视基础理论学习的倾向,提高学生学习基础理论课的兴趣。

中国地质大学(北京)坚持“立德树人,育人为本”的方针,系统推进人才培养模式的改革,逐步形成了多样化的专业人才培养模式。该校实施“拔尖创新人才培养计划”,采用多元化的培养模式、灵活化的管理方式和个性化的培养方案,促进地学领域杰出领军人才的产生;以实施“卓越计划”为契机,构建适应经济和社会发展需要、适合学校学生发展的工程创新人才培养体系和培养平台,推进卓越人才培养;紧密依托传统优势特色学科,进一步拓宽国际合作办学渠道,培养具有全球意识、国际视野并具备参与国际合作与竞争能力的国际化人才。同时,学校一贯重视学生实践动手能力的培养,在实施新版本科生培养方案的过程中,将创新创业教育理念融入实践教学,构建并实施了具有学校特色的分层次、多元化的实践教学体系。中国地质大学(武汉)对学校教育教学工作进行了整改,营造了协同育人的良好环境,进一步强化了立德树人的核心地位:一是凝聚合力,强化思想育人。该校认真贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神,坚持全员、全过程、全方位育人,把思想政治工作贯穿教育教学的每个环节。二是突出特色,创新文化育人。该校弘扬以地学文化为特色、以科学精神为内核的学术文化,塑造学生精神品格,建设校园人文景观,凸显地学文化标识。三是立足校本,深化实践育人。学校开展“三下乡”社会实践服务活动,引导大学生在地震及地质灾害防治、资源服务等方面投身实践、服务社会。

在就业工作体系建设方面,中国石油大学(华东)从组织、工作、保障、反馈4个方面全面构建了适应市场需要的“四位一体”学生就业体系,建立了促进学校事业发展和毕业生就业的长效工作机制,保证了毕业生就业工作的顺利开展:一是强调思想政治教育工作者要找准结合点和切入点,将化解思想问题与解决实际问题相结合,把思想政治教育与大学生就业工作紧密结合,在就业指导过程中充分发挥思想政治教育的引导作用。二是推进创新创业教育。该校全方位支持创新创业教育。三是构建精细化管理服务。该校以“五个一建设”为抓手,积极促进学生就业;打造特色,突破传统服务模式,实现个体化精细指导;摸底分类,启动未就业学生一对一精准化服务工作。四是开展重点群体就业。作为一所石油特色鲜明的高校,该校少数民族学生(尤其是新疆、西藏等边疆地区少数民族学生)数量较多。多年以来,该校高度重视少数民族学生的教育培养工作,坚持贯彻党和国家的民族政策不动摇,稳定为基,发展为本,扎实做好少数民族学生教育培养工作等。

青年兴则国家兴,青年强则国家强。国家的发展需要人才,行业的进步也离不开人才。“就业是最大的民生”,社会、学校到个人,应该共同努力,将这项民生工作做实做好。

结束语:

随着当今社会的高速发展,就业单位对人才的需求也越来越多元化。因此,准确地把握每年地质矿业类高校就业形势,不仅有利于高校毕业生更好地就业,也有利于学校与就业单位精准对接。本报分四次刊登了2017届地质矿业类高校毕业生就业形势及对策,希望可以为毕业生、高校以及用人单位提供帮助。

就业是最大的民生。让我们共同努力:学校,进一步优化人才培养模式;用人单位,为更多的学子提供就业机会;毕业生,多元化选择就业。如此,才能全方位做好毕业生就业工作,实现更高质量的就业。